ものづくり補助金の審査では、革新的であることが非常に重要なポイントです。一般的にありふれた製品開発や設備の入れ替えなど、審査員によって革新的と判断されない事業計画では、採択される可能性は限りなく低くなります。逆にいうと、革新的と判断されるポイントを理解し、事業計画に革新的要素を盛り込むことができれば、採択はぐっと近づきます。

しかし、公募要領には革新の定義は記載されていません。定量的かつ明確な基準が存在しないため、革新というキーワードは非常にとらえにくい概念となっています。ものづくり補助金にチャレンジしたいものの、革新的ってどの程度?という疑問を感じて躊躇している方も多いのではないでしょうか。その疑問を解消するため、革新の定義を解説した後、優れた具体的事例を数多く紹介します。

1.そもそも革新とは何?

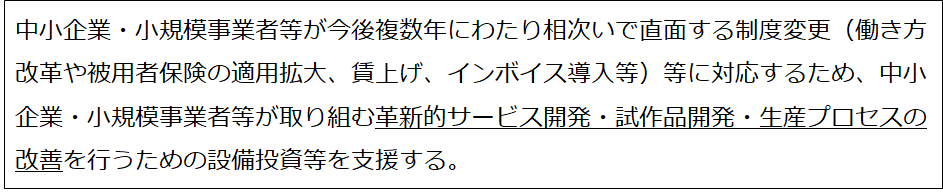

ものづくり補助金の公募要領には、事業の目的が次のとおり記載されています。

革新的という言葉は、サービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善、いずれにも掛かっていると解釈できます。すなわち、「新商品(試作品)開発」、「新たな生産方式の導入」、「新役務(サービス)の開発」、「新たな提供方式の導入」というものづくり補助金のすべての事業分野で、革新的であることが求められています。

それではいったい、革新とは何なのでしょうか。辞書(三省堂大辞林)によると、革新は「古くからの習慣・制度・状態・考え方などを新しく変えようとすること」と説明されています。また、革新はイノベーションの訳語としても使われます。イノベーションは、OECD (経済協力開発機構)とEurostat(欧州委員会統計総局)が合同で策定した国際標準(オスロ・マニュアル)において、①プロダクト・イノベーション(製品・サービスのイノベーション)、②プロセス・イノベーション(生産・流通のイノベーション)、③組織イノベーション、④マーケティング・イノベーションの4つに分類されています。このうち①と②が、ものづくり補助金における革新性を考える上でも重要です。

2.革新性の視点

技術面と事業化面の両面から、革新性の視点をもつことが必要です。

【技術面】

【事業化面】

3.革新性の判断基準

革新的かどうかの基準は、新しい設備・機器を導入したとしても、当社比で革新が行われただけでは該当せず、地域や業種内での先進事例にあたるかどうかなど、相対的な視点から判断されます。単に性能の良い設備・機器を導入するだけで、際立った革新性が見られない場合は、採択につなげることが難しくなります。何万件という申請がある中で突出した革新性を示すためには、他社の申請と類似した提案や、ただ新設備をいち早く導入するだけの提案ではなく、他社が容易に模倣することができない、独自性に溢れた事業を考える必要があります。

例えば、自社の強みを活かしてオリジナリティのある商品・サービスを開発し、これを本業に活かして業界全体を革新していくのは、審査員にとっても理解しやすいストーリーとなります。また、新たな商品・サービスの開発だけでなく、設備を導入して生産・提供プロセスを改善し、競争力を上げる、他社と差別化を図る方向性でも革新性の対象となります。

【革新性に該当する事例】

- 他社や業界・地域では一般的ではない新たな商品・サービスの開発

- 他社や業界・地域では一般的ではない新たな生産方式・提供方式の導入

- 他社や業界・地域では一般的ではない生産性や品質の実現

- 熟練工の技術、工法やエラーのデータベース化、動画マニュアルの活用

- 知的財産の活用等の先進的な取組

- 機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化

【革新性に該当しない事例】

- 同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)においてすでに相当程度普及している技術・方式等の導入

- 既存商品を、既存の販売方法を用いて販売エリアを拡大する事業

- 既存製品を、新たな設備を導入して生産効率を向上させるだけの事業

- 新商品を開発したがテストマーケティング等を行っておらず、売れる見通しが立っていない事業

- フランチャイズや代理店に加盟するだけの事業

- 健康や美容に関する効果・効用をもたらす食品・器具などの開発・販売にあたり、効用等を示す客観的な根拠データ(公的第三者試験機関によるデータなど)を取得していない事業

- 当然行われる範囲での商品改良

4.事業計画と革新性

ものづくり補助金で採択されるには、事業計画が、補助対象事業としての適格性、技術面、事業化面、政策面の審査項目を満たす必要があります。事業計画のおおまかな流れは、課題の明確化、課題解決(補助事業の実施と成果)、補助事業の成果の事業化、となります。

課題解決の手段として実施する補助事業で、革新的な課題解決策に取り組むことが重要なポイントです。その具体的取り組み内容について、製造業は「ものづくり分野における革新性」、商業・サービス業は「商業・サービス分野における革新性」で後述します。

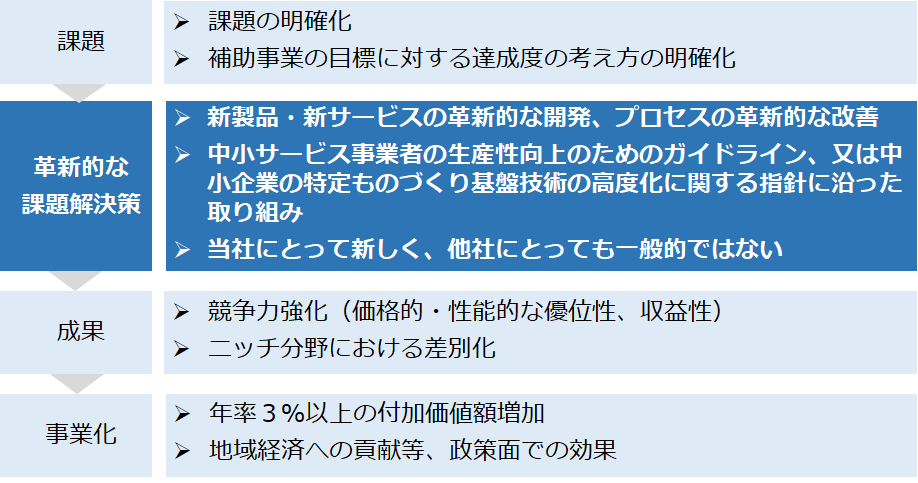

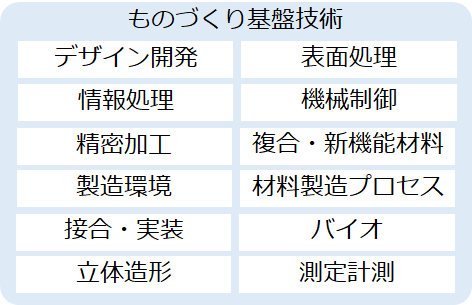

5.ものづくり分野における革新性

ものづくり分野では、自社になく、他社でも一般的ではない新製品(試作品)開発、あるいは新たな生産方式の導入が補助事業の対象となります。

「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」で提示されている12の技術分野ごとに革新的な取り組みの具体的事例を紹介します。

(1)デザイン開発

製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求することにより、製品自体の優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる総合的な設計技術です。

【具体的事例】

- 最新のオンデマンドインクジェットプリンターを導入し、長年培った当社の印刷技術と融合させ、精度向上、コスト低減、小ロット対応、内製化による短納期を実現することによって、綿生地、総柄Tシャツの増産ニーズに応え、収益安定の基盤を構築する。

(2)情報処理

IT(情報技術)を活用することで製品や製造プロセスの機能や制御を実現する情報処理技術です。製造プロセスにおける生産性、品質やコスト等、競争力向上のためにも利活用されます。

【具体的事例】

- 高付加価値紙器の製造において、動画撮影による製箱加工技術マニュアルの作成や生産管理データベース構築等のIT活用と、最新型自動製箱機導入により、内製化による企画提案力強化及び高品質化を実現し、全社の生産プロセスを高度化する。

(3)精密加工

金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状を生成する精密加工技術です。製品や製品を構成する部品を直接加工するほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具や金型を製造する際にも利用されます。

【具体的事例】

- 自動車・航空機部品の点数増加・形状複雑化を背景に、マシニングセンタの治具に求められる機能が高度化している。工程の負荷状況が管理できていない状況の改善を図るとともに、高性能治具製造の工程集約に取組むことで、自動車・航空機業界の発展に寄与する。

(4)製造環境

製造・流通等の現場の環境(温度、湿度、圧力、清浄度等)を制御・調整するものづくり環境調整技術です。

【具体的事例】

- 自動車整備業界において地球的環境問題になっているVOC(揮発性有機化合物)の削減を目指し、水性塗料対応塗装乾燥ブースを導入する。

(5)接合・実装

相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装することで、力学特性、電気特性、光学特性、熱伝達特性、耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術です。

【具体的事例】

- プライマー樹脂を介さずに金属とナイロン樹脂をダイレクトに接合する全自動コーティング装置を開発する。

(6)立体造形

自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術です。ただし、精密加工技術に含まれるものは除きます。

【具体的事例】

- 伝統工芸品は、ベテラン職人の勘と経験に依存した手作業によるものづくりが一般的だが、それを変革すべく、太鼓用バチの製造のために自動化設備を導入し、生産効率の向上と品質の安定を図る。

(7)表面処理

バルク(単独組織の部素材)では持ち得ない高度な機能性を基材に付加するための機能性界面・被覆膜形成技術です。

【具体的事例】

- 近年ウィスカ対策として、医療精密機器の表面処理仕様が亜鉛めっきからニッケルめっきへと変更されている。しかし、現状では外観や耐食性、価格競争力の3つの点で大きな問題を抱えている。その問題を克服すべく高性能クロムめっきの開発を行う。

(8)機械制御

力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術です。動力利用の効率化や位置決め精度・速度の向上、振動・騒音の抑制等を達成するために利用されます。

【具体的事例】

- 難聴者でも聞こえるスピーカーを開発するため、難聴者向けに開発したスピーカーの効果があるのかどうか実験と改良を繰り返し、従来のスピーカーと全く違った構造で独自技術の商品を開発する。

(9)複合・新機能材料

部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原材料の組合せ等により、強度、剛性、耐摩耗性、耐食性、軽量等の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又は従来にない新しい機能を顕現する複合・新機能材料技術です。

【具体的事例】

- 混練能力の高い二軸混練押出機の導入により、多様化するニーズに応えられるプラスチックペレットの試作~量産体制を強化する。

(10)材料製造プロセス

目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの複合素材の収量効率化や品質劣化回避による素材の品質向上、環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不要物の分解・除去、断熱等による熱効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術です。

【具体的事例】

- 非常に高い技術力が要求される特殊材の大型部品の熱処理を行うため、台車式熱処理炉の導入と長年培ってきた経験により、この難題に取組み、建設機械メーカーのセンターフレームリングの国内調達を実現する。

(11)バイオ

微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、医薬品、エネルギー、食品、化学品等の製造、それらの評価・解析等の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術です。

【具体的事例】

- 海外販路とインバウンド消費を目指し、日本中のどこの蔵元も実現していない麹(酵素)の力による糖化により、甘みを増加させた生にごり酒の製造を目指す。

(12)測定計測

適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズに応じたデータを取得する測定計測技術です。

【具体的事例】

- 高精度X線解析装置によるデータを配管の診断に応用し、建物の長寿化と維持経費の合理化を実現する。

6.商業・サービス分野における革新性

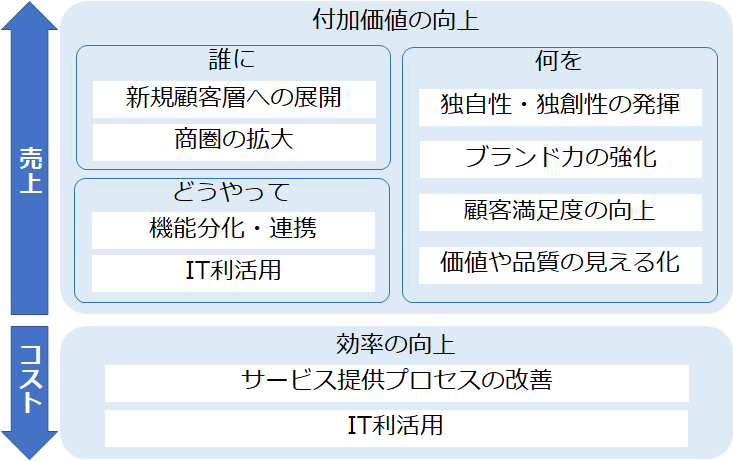

商業・サービス分野においては、自社になく、他社でも一般的ではない、新たな商品・サービスの開発、あるいは新たな生産方式・提供方式の導入が補助事業の対象となります。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で提示されている10の具体的手法ごとに革新的な取組の事例を紹介します。

(1)新規顧客層への展開

これまでマーケティングの不足などの理由で、事業の主たる対象にしてこなかった、または意識しなかった同一商圏内の主体を新たな顧客としてビジネスモデルに取り込みます。すなわち、事業の主たる対象を拡大・再設定し、事業の付加価値を拡大します。

【具体的事例】

- 住宅街のレストランが、昼間に主婦向けの料理教室を開くのみならず、手間がかからない簡単なレシピを開発し、金曜日の夜や土曜日も教室を開くことで、独身男性や家族サービスのため料理に興味ある夫へ顧客層を拡大する。

(2)商圏の拡大

ロジスティック確保や情報の提供が困難などの理由で、これまで事業の対象ではなかった商圏に対し、近年急速な進歩を遂げつつある情報ネットワークや宅配サービスなどを活用してサービス・商品の提供範囲を広げます。すなわち、事業の主たる地理的範囲を拡大・再設定し、事業の付加価値を拡大します。

【具体的事例】

- 一般家庭向けに日用品を販売していた小売業が、農具や園芸資材等に品揃えを特化するとともに、農家へ新商品の使い方アドバイスや就農支援コンサルティングを同時展開することで、大型競合店が立地しない農村などの商圏をターゲットとする。

(3)独自性・独創性の発揮

顧客の期待価値を高め、あるいは維持するために、自社がこれまでに提供してきたサービス・商品や競合他社のそれらとの差異を打ち出します。すなわち、他に誰も提示していないような新規のコンセプトを打ち出す、異なる要素を組み込む、特定の要素に特化・深堀する、新たな提供方法を考え出す等によって既存のサービス・商品とは異なる独自の価値を提供します。

【具体的事例】

- 観光地の旅館が、団体客などに対応して客室の回転率を高めるのではなく、1日に受け入れる客数を限定させて、小規模な施設ながら高品質な内装、きめ細かな接客により客単価を上げる方向性を取ることで地域内の大規模な観光旅館と差別化する。

(4)ブランド力の強化

十分なマーケティングに基づいて顧客のニーズや期待されるサービス水準を把握・分析し、それを常に満たすもしくは上回るサービス・商品を提供し続けることにより、当該サービスを購入したら得られると期待する満足感や特別感を高めます。併せて、的確な情報提供・広報やイメージ作り、ビジネスモデルに直接関わるブランド戦略を策定します。顧客がサービス・商品の価値や品質を体感・実感でき、将来提供されるサービス・商品に対する信頼が醸成されることで、ブランドイメージが定着し、そのデザインやコンセプト自体に顧客が価値を見出すようになります。

【具体的事例】

- 喫茶店が、単に飲み物や軽食のみならずくつろげる空間を提供するコンセプトを打ち出し、ビジネスマンや学生、主婦等が日常的な疲れから解放され、比較的長い時間を過ごせるよう内装や室内音楽を選定し、レストランや旅館のような接客を行う。

(5)顧客満足度の向上

十分なマーケティングに基づいて顧客のニーズや期待されるサービス水準を把握・分析し、提供するサービスの品質がそれに合致し、また上回るよう維持します。

【具体的事例】

- 総合病院が、コンシェルジェ(案内人)を設置して外来・入院患者の困りごとや疑問などのよろず相談に対応するとともに、待合室にて診察までの待ち時間情報の提供や喫茶店・美容室の併設、マッサージなどのサービスを提供するリラクゼーションセンターを併設することで、患者視点に立ったサービスを展開する。

(6)価値や品質の見える化

顧客が事前に商品・サービスを比較し選択できる仕組みを構築します。事前に必要な情報を得られることで、顧客は、満足度が低いサービスに甘んじたり、試行錯誤に伴う無駄な出費や、期待価値以上のサービスへの過剰な出費を強いられたりすることを回避できます。

【具体的事例】

- リサイクルショップが、買い取り査定ルールを明確化した買い取りメニュー表を作成することで、顧客側でもブランドや品質(傷み具合など)、その他条件(素材や季節ものかどうか等)の組み合わせで買い取り価格が事前に分かるようにする。

(7)機能分化・連携

自社が持つ経営資源とその強みを的確に認識し、それを最大限に活用・発揮できる方法かどうかという観点でビジネスモデルを構築することが重要です。その際、技術やノウハウなど自社の強みを知的財産としてしっかり確保しつつ、それが生み出す付加価値を最大化できるように社外のネットワークを構築することが有効です。他方、自社の経営資源の不足やその弱みを認識することもまた重要です。顧客は、部分や部品ではなく全体をワンストップで提供されるサービス・商品を期待することも多く、異分野・同分野の他企業や外部専門家との連携によって、それを実現することが可能です。

【具体的事例】

- 観光地におけるホテルが、地域内の農家やレストラン、商店街、土産物を開発・生産するメーカー、バス会社や旅行業者等と連携して、地域のツアーサービスをパッケージで提供する。ホテルが顧客からの受付窓口と全体の調整を担当し、ツアーサービスの開発や広報・宣伝は旅行業者が担当する。

(8)付加価値向上に繋がるIT利活用

前述(1)~(7)による付加価値向上を図る上で、急速に進展するIT(情報技術)を活用することも有効です。近年は通信機能を活用する製品やサービスも多数登場しており、必要に応じてこれらを活用することも付加価値の向上を図るにあたり有効な手段となります。

【具体的事例】

- 新規顧客層への展開による付加価値向上に繋がるIT利活用

高齢化や有職女性の増加に伴いなかなか開店時間に買い物ができない顧客のために、地域のスーパーマーケットがネットショップを開設する。リテールサポート(取引先への経営支援や提案活動)を手がける卸売業等とも連携して、地域内の顧客からの注文を迅速に配達する。 - 商圏の拡大による付加価値向上に繋がるIT利活用

リサイクル品を扱う小売業が、顧客が直接来店しなくてもオンラインで売値の査定が可能なインターネットオークションの方式で商品を販売するサービスを提供。また、会員登録データベースの整備と購入実績の分析により、会員の趣向に合った商品が入荷した際に電子メールで通知する。 - 独自性・独創性の発揮による付加価値向上に繋がるIT利活用

寝具の小売業が、枕に内蔵した端末を使って睡眠時の情報を取得することで、枕とともに充実した睡眠を手助けする新たなサービスの提供を開始する。 - ブランド力の強化による付加価値向上に繋がるIT利活用

鮮魚の卸売業者が、全国の各港と情報ネットワークを構築して、産地からの鮮魚情報・映像情報をリアルタイムで顧客に提供することで、卸売業者が直接に買い手のニーズとのマッチングを進める。 - 顧客満足度の向上による付加価値向上に繋がるIT利活用

旅館が、クラウドを活用した顧客関係管理システムを活用し、従業員がタブレット型端末を活用して顧客ごとの購買履歴や嗜好データを確認できるようにして、高品質な接客サービスを実施する。 - 価値や品質の見える化による付加価値向上に繋がるIT利活用

ゴミ収集車が産業廃棄物を収集する際の価格は従来言い値方式だったが、高精度な計量器の設置と、カーナビ改良による回収先ルート・顧客情報と回収量の紐付により、料金の明確化、請求事務の自動化を行う。 - 機能分化・連携による付加価値向上に繋がるIT利活用

複数の中小企業が連携して共同利用するクラウドシステムを構築することにより1社あたりの費用負担を軽減するとともに、情報の共有と分析を通じ複数の企業が協力し販路の開拓や仕入れ、連携により実現される新たなサービスの提供を行うことで収益力を強化する。

(9)サービス提供プロセスの改善

業務フローなどのサービス提供プロセスを把握・分析し、作業や工程等の無駄・ロスの改善、品質のバラつきの無い安定したサービス提供、迅速で的確な経営判断を実現します。

【具体的事例】

- 雑貨等を扱う小売業にて、属人的だったバックヤード(店の売場の裏側にある倉庫や準備室)の作業工程を分析して、本来ならば不必要であった作業を省き、必要な作業については標準化・マニュアル化して効率化を図る。

(10)効率化に繋げるためのIT利活用

前述(9)によるサービス提供プロセスの改善を図る上で、必要に応じてIT を活用します。

【具体的事例】

- 食品スーパーが、POS と連動した販売・仕入・在庫・商品に関する統合管理システムを導入して、従業員の業務時間の短縮を実現したほか、顧客動線分析により高効率なサービス提供を実現する店舗設計や売場設計を行う。

最後にまとめとして、革新的な事業計画を策定するポイントについて列挙します。

- 新製品・新サービスの革新的な開発、プロセスの革新的な改善のいずれか1つ以上に該当すること

- 中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン、又は中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針に沿った取り組みであること

- 当社にとって新しく、他社にとっても一般的ではない取り組みであること

- 市場ニーズがありマーケットが明確であること

- 競争力強化(価格的・性能的な優位性、収益性)につながること

- ニッチ分野における差別化につながること

- 自社の強みを活かせること、強みがさらに強化されること

- 独自性に溢れ、他社が容易に模倣することができないこと

- 売れる見通しが立っていること

革新性を十分に理解して、ものづくり補助金の事業計画書に反映させましょう。